デジタル水彩 使用時の注意と実作業

1. デジタル水彩は使えるか?

Ver.6の水彩ブラシと同様のブラシかと思われたデジタル水彩ですが、微妙に…というか、 かなり感じが違うブラシになっています。

お手軽に使用出来、設定によっては通常の水彩よりも、より水彩らしい感じも出せたりするのですが(水彩と言うよりもカラーインクで描いた感じとか)、デジタルというだけあって(?)どうもドットを意識してしまう仕上がりになるところが難点のような気がします。

このデジタル水彩、使用上の注意というか、ブラシの設定によって変な仕上がりになってしまうことがありますので、そのあたりを少し試してみました。

それと、保存に関して、多少(というかかなり)問題な点がありましたので、そちらもご注意を…ということで、

今回はデジタルブラシ編です。

2. 水彩境界とぼかし

水彩境界(ver.6をお持ちの方のはおなじみのですが…)というのは、描画の輪郭に水が溜まったような感じになるというものです。

値を大きくすれば、たまり具合も多くなります。

なかなか使いづらい設定ではあるのですが、とりあえずは大きな値はやめましょう…。

というのも、描画を重ねた際に輪郭の周りに白いドットが目立ってしまいます。

最高値の100%だと、2-1図のような感じになってしまいます…(まぁ…ここまで上げることはないと思いますが…)。

最高値の100%だと、2-1図のような感じになってしまいます…(まぁ…ここまで上げることはないと思いますが…)。大体15%くらいから目立ちはじめる気がするので、それ以下に…出来れば一桁の値で使いたいところです。

お薦めは1から4です。挙動的にも、このくらいが安定している感がありますし、あまり境界が目立つのもどうかと思いますので…。

もちろんあえて目立たせたい…という場合もあると思いますが…。

ぼかしの設定は説明するまでもなく、描画の周囲をぼかす為の設定ですが、Ver.6程キレイにぼけてくれません…というか、

ドットが目立ちます…。

また、ぼかしの値をあげると、余分なところまでぼけるというか…ちょっと変な感じになります。

下のような作業をしてみましたので、確認してみて下さい。

ぼかしのない状態で四角の枠を描画

ぼかしのない状態で四角の枠を描画以降、この枠の左の縦を、ぼかしの付いたブラシでなぞる。

最大値の20でぼかした場合。

最大値の20でぼかした場合。かなり横の方にぼかしがはみ出している。

(妙にぼかされる部分の縦が揃ってたり…)

左側をぼかしを3で描画。

左側をぼかしを3で描画。あまりはみ出しが目立たない。

枠の右側縦は値10で描画した。

以上のテストより、 ぼかしに関しても、大体一桁くらいまでが限界のような気がします…。

が、ぼかしに関しては、小さい方がキレイだからと、逆に1または2の値にするのは、あまりお薦めしません。

というのも、1または2の値にするとドットが目立ってしまうためです。

同間隔でぼかしを変えた線を引いてみました。

同間隔でぼかしを変えた線を引いてみました。

上がぼかし1、下がぼかし4です。

ぼかし1ではドットが目立ってあまり綺麗なぼかしになっていません。

→図では、この2本の線の下にやはり同間隔で、ぼかし20の線を引きました…。

上記のテスト同様、上の線にぼかしが進入してしまって

おかしな事になっています…。

以上のことから、ぼかしの値のお薦めは3から9くらいまでです。

大きくぼかしたい場合や、全体をぼかしたい場合は「デジタル水彩を拡散する」を利用しても

良いと思います。

もっと詳しくデジタル水彩に関して知りたいという場合は、どどどさんのサイト「アトリエどどど」さまの

「Painter8Trial英語版レビュー2」に技術的なことも含めて、詳しく紹介されていますので、そちらをどうぞ♪

3. 「水彩を乾燥する」という機能

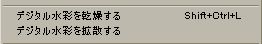

デジタル水彩には「デジタル水彩を乾燥する」という処理項目があります。

「ツールバー」の「レイヤー」項目内にありますので、「乾燥」処理を

させたい時にクリックします。

「ツールバー」の「レイヤー」項目内にありますので、「乾燥」処理を

させたい時にクリックします。

Ver.6以前にも「乾燥」という機能があり、この項目は水彩ブラシ(当時)を使用してない時には、グレー表示でクリック出来ないように

なっていたのです。

Ver.8ではいつでも選択出来るため、自分がデジタル水彩を使っているかどうかが分からず、不便だなぁ…と思っていましたら、

どどどさんの上記のレビュー内に「Mac版ではきちんとグレー表示される」と書かれてありました…。

こんなところにも、Windowsのみの不具合が…ガックシ…です…。

さて、この乾燥処理はどのような時に使うかということですが、まずはデジタル水彩の描画場所の位置づけから…簡単に…。

Ver.8より、一般レイヤーに描画出来るというのが売りのひとつでもありそうなデジタル水彩なのですが、内部的には、

Ver.6以前の水彩と同様に密かにレイヤー化されている(意味不明…(^^;))状況のようです。

通常レイヤー内で、もう一枚デジタル水彩用のレイヤーを作る(勝手に作るので、描くほうは意識しませんが…(笑))という感じです。

他のブラシとは「フィルタ(か乗算?)」+「下にある色をサンプリング」で合成されている感じです。

で、「デジタル水彩を乾燥する」の処理をすることで、その内部デジタル水彩レイヤーが一般レイヤーに固定されるようです。

(この辺りはVer.6までの水彩ブラシと同様の処理手順になります)

ところが、内部で別レイヤーである(と思われる)にもかかわらず、他のブラシと混在させるというか、消したり、混ぜたり…

ということが平気で出来てしまいます。

以下に他のブラシと同時に描画した時の状況を簡単に書いておきます。

|

ピンクでデジタル水彩で四角を描画後、上半分を緑のティントブラシで描画します (ティントブラシは「塗りつぶし」なので、デジタル水彩ブラシの色も隠してしまう ということだと思います。) 元のピンクのデジタル水彩の下半分をティントブラシの「ブレンド」で伸ばすと、 ちゃんと下のピンクを拾ってのびます。 また緑のティントブラシの上部をデジタル水彩で描画すると、 レイヤーをフィルタ(か乗算)で重ねて「下にある色をサンプリング」にチェックをつけたような描画結果になります。 |

|

この感じでは、他ブラシとの混在も上手くいっているようなのですが… 実は色々と危険な落とし穴が…存在するのです。 例えば、この結果の左半分をデジタル水彩消しゴムで消します。 ←図のように、デジタル水彩描画部分も通常のティントブラシ描画部分も全て消えます…。 (これはこれで、おかしいような気もするんですが…(笑) 逆に、デジタル水彩用の消しゴムでも見た目は、どのブラシで描いたものも消すことが出来ますが、透明にはなりません。 「透明度を維持」にチェックをつけて通常の消しゴムを使った状態になる…といえば、分かりやすいかもしれません…あくまで似たような雰囲気ということですが…) |

|

そして、この消しゴムで消した部分を、再度デジタル水彩ブラシで描画すると ←図のように …く…黒が…。 描画したのは元のデジタル水彩と同じピンクの色の筈なのですが…。 と、まぁこんな感じで思わぬ描画結果になってしまいます。 その為、面倒なようですが、使用にあたっては、同一のレイヤー上でのデジタル水彩と 他ブラシの混在は避けた方がよいです。 |

さて、「乾燥」処理からはちょっと離れてしまった気もするので、ここで元に戻ります。

「乾燥」処理をさせると、デジタル水彩の専用レイヤー(表向きは見えないが…)が一般レイヤーに固定されると説明しました。

その為、デジタル水彩で描画された部分も、一般のブラシで描画されたのと同じ扱いになってしまいます

|

デジタル水彩で四角を描画しました。 描画後、「デジタル水彩を乾燥する」を 実行します。 |

|

同じ色で、更にデジタル水彩で描画しました。 上は、「ぼかしなし」の状態です。 乾燥された部分は色が重なるので濃くなります。 下は「ぼかし」をつけてあります。 乾燥された部分も一般のブラシの時と同じく、ぼかしの対象になります。 もちろん、重なる部分の色は濃くなります。 これは同じブラシで重ね描きしているので、あまり変になりませんが、 「ブレンド」などの補充量0の「デジタル水彩」ブラシを重ねると、 逆に色が相当濃くなってしまうという弊害も…。 |

|

最初の乾燥後の状態で、別の色(上側に塗られている緑系の色)を デジタル水彩ブラシで描画しました。 一般のレイヤーを重ねた時に、「下の色をサンプリング」にチェックを つけた時と同じような仕上がりで、ピンクと緑が混ざったような 色が境界あたりに出来ます。 ピンクのほうにもその色が浸食する感じです。 |

それから、「デジタル水彩を乾燥する」という作業は、なぜかやり直しがききません(が~~ん)

アンドゥ出来ないので、取り扱いは慎重に…というか、同一レイヤー上で他ブラシとの混在をしないのが原則なので、

「乾燥」処理はしないほうが良いです…というか、その場合は「乾燥」する必要ないですし…。

Ver.8では「デジタル水彩」用のレイヤーもいくつでも作れるのですから、「乾燥」させずに、どんどん「新規レイヤー」をつくって、

そちらに描画していくという方が良さそうです。

そして、もう一つ、デジタル水彩使用時に重大な(?)注意事項が…。